國家的締造往往需要烈士的慷慨就義,烈士亦需要國家力量的扶助,才得以載入史冊,名留青史。國家和烈士互相需要,有共生的關係。然而,我們不能把國家與烈士的關係過分簡單化,「烈士」未必最初便有慷慨就義的打算,有些「烈士」在毫無心理準備下成為敵國的刀下亡魂,國家也不一定一開始就認定烈士們的犧牲對其政權有什麼價值。在悠長的國族歷史中,「烈士」被塑造、被遺忘,又再被重新利用,重回歷史舞台。被其同僚及同鄉李烈鈞(1882-1946)譽為「外交史上第一人」,在1928年5月3日「濟南慘案」(又稱「五三慘案」)中被日軍殺害的蔡公時(1881-1928),就是這樣一個悲劇人物。1

蔡公時為何及如何被殺,仍存在不少疑點。然而不少有關蔡公時的歷史著作,以及位於山東省濟南市經四路的「蔡公時紀念館」(圖一),提供了頗一致的「慷慨就義」版本。蔡公時紀念館原為國民政府駐山東濟南交涉公署特派員辦事處舊址,亦相信是1928年5月3日早上剛到濟南就職的駐山東交涉公署特派員蔡公時的殉難地點,紀念館對蔡公時的殉難過程有以下描述:

1928年5月3日,肩負外交使命,隨同北伐軍開赴山東省濟南市的蔡公時先生及其同行,面對以武力相威脅,迫使承認日方無理要求的日本侵略軍,大義凜然,無所畏懼,慷慨陳詞,痛斥敵酋,蔡公時為捍衛民族的氣節,捍衛正義的尊嚴,雖被日寇施以割舌挖眼等種種酷刑,然而他義正詞嚴,毫不妥協,最終捨生取義,以身殉國,體現了中華兒女高昂的愛國主義精神和不屈不撓的民族氣節。

要了解蔡公時如何在濟南的中日軍事衝突中成為「抗日烈士」,首先要明白濟南當時的政治形勢,以及濟南分別對國民黨及日本的意義。國民黨於1926年開始北伐時,濟南正處於與日本關係友好的山東軍閥張宗昌(1881-1932)控制下。1928年5月初,北伐軍到達濟南,張宗昌及其軍隊棄城而逃,他們離開後形成政治真空,不可避免地導致濟南治安混亂。另外,自二十世紀初開始,日本在濟南商埠區(位於濟南市西)發展商業,不少日僑在當地居住。日本在濟南的發展,依賴與軍閥張宗昌的合作。對日本來說,張宗昌的離開及國民黨北伐軍接收濟南,將會威脅濟南日僑及日本商店的安全,因而調派當時在山東的軍隊提供保護。基於主權考慮,國民黨反對此要求,認為濟南的治安應由北伐軍負責。不過,為了北伐順利完成,當時的國民黨領袖(時任國民革命軍總司令)蔣介石(1887-1975)希望盡量避免與日本發生衝突,因而委任曾留學日本,熟悉日語的蔡公時為交涉公署特派員,到濟南與日方交涉。

然而,國民黨北伐軍及日本軍隊在濟南市爆發嚴重軍事衝突,雙方皆指摘對方首先開火,並殘殺無辜平民。上海《申報》在1928年5月4日的報導,指5月3日,濟南市內日兵「一見華人、即開槍射擊、並開機槍大砲示威、民衆士兵、中彈甚衆、我方駐紮附近軍隊、憤慨自衛、亦開槍還擊、蔣〔即蔣介石〕下令禁止開槍……但下午日兵射擊仍厲」。2 日本《朝日新聞》的隨軍記者宮崎志朗,在1928年6月出版的《済南事変の真相》,則指中日雙方衝突源於5月3日上午十時多,30名北伐軍(當時稱為「南軍」,張宗昌的軍隊則稱「魯軍」)衝入日僑吉房長平經營的《滿州日報》代銷店搶掠。一位日本中尉帶領軍隊到場處理,北伐軍向兵營方向逃走,日軍從後追趕時被射擊。宮崎志朗又指北伐軍在當天公開凌辱日僑,包括在押送被捕的五名日本人(當中二人為女性)時,把他們的衣服脫光。中日雙方的軍事衝突歷時多天,日軍於5月10日佔領濟南,登上濟南城門懸掛軍旗並高呼萬歲。3 1929年3月28日,中日雙方達成協議,並發表聲明,指五月三日濟南發生之事件,「雖覺為不幸,悲痛已極……現頗切望增進睦誼,故視此不快之感情,悉成過去」。4 日軍從濟南撤兵。中國方面稱共有6,000多名中國軍民在衝突中傷亡,日本政府稱死傷日人有230多名。5

此短文並非旨在研究中日雙方誰先開火,又或是論證日本如何對中國野心勃勃,製造事端將其對中國的侵略合理化。討論日本對華侵略的研究成果非常豐富,此篇短文在這方面不作甚麼增補。本文希望集中分析作為交涉公署特派員的蔡公時,其慘烈的犧牲如何在沒有國民政府有力的支持下被記憶、遺忘,以及在二十一世紀初中國的「反日」浪潮下,如何被官方再利用,成為抗日精神象徵。

「五三慘案」中的蔡公時

上海《申報》於5月5日報導蔡公時的遇害消息,指日方「派隊侵入交涉公署、對山東特派交涉員蔡公時、割去耳鼻、與在署職員十餘人、一同槍殺」。6 蔡公時及十多名職員遇害的細節,5月9日方於《申報》〈蔡公時殉難始末紀〉一文中披露,資料來自勤務兵張漢儒。他在5月3日事發當天也在交涉公署,但幸好逃脫,他是此事件的唯一倖存者,也是唯一可提供第一手資料的目擊者。他憶述蔡公時於5月3日早上十時許到達交涉公署,開始辦公。他們在下午聽到窗外槍砲不絕於耳。蔡公時安撫各人,認為

「日兵示威、不要緊、望各安心辦事」。7 當時中日雙方已在交火,蔡公時對此似乎無甚反應,這是頗為費解的。一個可能的解釋是他認為身為外交人員,眾人又身處屬政府機關的交涉公署內,日軍無論如何是不敢進入搗亂的。

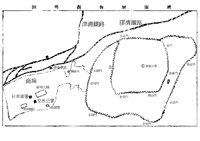

當天晚上十時多,各人準備就寢,二十多名日本士兵破門而入,要求搜查交涉公署是否藏有槍械,蔡公時以日語向日本士兵表示此事應由日本領事向中方約晤洽商(值得注意的是,濟南的日本領事館,位於交涉公署對面,見地圖)8。張漢儒指出,由於公署其他職員皆不諳日語,並不明白蔡公時當時與日本士兵的對話,不過「蔡主任於驚惶萬狀中、猶為傳譯、語告諸人」。日軍隨後强行脫下公署人員的上身衣服,並以繩索捆綁,每四人一組,共有五組。之後有一名裝束像是官佐級別的日軍出現,張漢儒指「蔡主任與之抗辯」,張漢儒沒有說明抗辯的內容,由於張不懂日語,說不出抗辯內容是很合理的。之後,「該似官佐者命兵士下手,拖出槍斃……蔡主任下淚不止說:『大家沒法,赴死可也。』蔡主任等第一批被拖至室前院內、排槍一聲應聲而倒,此四人中張庶務耳目鼻均被割去最慘、蔡公之鼻亦被割,傷一耳」。9 張漢儒對5月3日蔡公時遇害過程的憶述,與上述蔡公時紀念館中的陳述,並不相符。我們看不見「大義凛然,無所畏懼」,「雖被日寇施以割舌挖眼等種種酷刑」,仍「義正詞嚴,毫不妥協」的蔡公時。與常人一樣,手無寸鐵地面對全副武裝的日軍,蔡公時「驚惶萬狀」,面對將被槍殺時,他「下淚不止」。他沒有想到,自己甫到濟南就職當天,在完全沒有心理準備下殉國,成為「烈士」。

為何大批日本兵在5月3日晚上突然衝進交涉公署搜查槍械?倖存者張漢儒最初披露的情況並沒有提供解釋,直至6月初國民政府內政部公佈的報告,才能幫助我們進一步了解當中的細節。在此報告中,張漢儒指當日下午四時,他在交涉公署樓上,「見有多數日兵藏在署前門內牆後,向外放槍,當時有一日兵被對面樓上發來槍彈打死,即另有一日兵將此死兵拖開,意在由伊輩在該處放槍,不料該兵正將該死兵拖到階台時,復亦被來彈打死。」10 可見,有兩名日本士兵在交涉公署前被槍殺,其同僚及上級在晚上是為尋仇而來的。可以估計他們在盛怒下殺害了中國外交人員,為避免日本政府被中國政府追究,因而試圖毀屍滅跡(詳見下文)。由於資料所限,未能說明交涉公署是否與兩名日兵被槍殺有關,但蔡公時是為了與日本交涉,避免中日雙方衝突而到濟南,因而以常理推斷,他不會主動挑起爭端。

蔡公時及十多名公署人員被慘殺的消息,震動全中國,但日本方面並不承認日軍殺害了蔡公時等人。事實上,當時無人知曉蔡公時等十多位遇害公署人員屍體的下落。交涉公署為事發地點,屍體最有可能被埋在交涉公署。令人不解的是,國民政府並沒有積極尋找遺骸,以作為日軍殺害公署人員的佐證。事發後不久,上海總商會向國民政府外交部要求拍攝蔡公時屍體,外交部在5月15日回覆,謂「濟南事件發生以後,一切交通,悉被日兵杜絕,蔡交涉員遇害地點,在日兵所佔防區之內,絕對不許通行,以致屍身無從尋覓,故無法攝影宣布也。」11 然而日軍從濟南撤兵後,國民政府仍沒有主動尋找蔡公時等人的屍體,以逼使日方承認殺害公署人員。最有可能的解釋是,出於政治或經濟考慮,無論南京中央政府還是山東地方政府,均希望與日本維持良好關係。對當時的當政者來說,蔡公時是「政治尷尬」多於「政治資源」。

追尋遺骸:蔡公時遺孀郭景鸞的堅持

蔡公時等人的屍體最終在1931年6月於交涉公署的後花園被掘出,並非國民政府力爭,而是蔡公時遺孀郭景鸞(1897?-1977)不斷堅持的結果。郭景鸞是廣東汕頭望族,畢業於汕頭坤剛女子學校,1918年與蔡公時於福建廈門結婚。蔡公時遇害時,她32歲,他們的兒子6歲,女兒只有1歲(女兒在蔡公時遇害後被蔡的友人收養,65歲時才被收養家庭告知身世)。12 蔡公時遇害後,郭景鸞到南洋向華僑籌款,在上海成立「公時學校」,以紀念先夫。她又四處奔走,遊說官員尋找蔡公時等人的遺骸。郭景鸞相信遺骸被埋在交涉公署的後園。交涉公署本是濟南知名商人張叔衡的產業,五三慘案後,張叔衡把建築物租貸給日本商人,成為棉花倉棧。郭景鸞認為張勾結日人「以圖掩泯五三血跡」。郭景鸞先後拜會前行政院長譚延闓(1880-1930)及外交部長王正廷(1882-1961),又寫信給國民政府主席蔣介石,希望他們能敦促山東省政府,協助在前交涉公署找尋先夫遺骸,並將建築物收回,改建成烈士紀念祠。1931年2月,山東省政府通過議案,於前交涉公署設烈士塚,但沒有說明如何尋找蔡公時等人的遺骸。13

郭景鸞於1931年3月親往濟南,宴請各界人士,並成立「五三烈士籌備委員會」(下稱「五三籌委會」),由她及另外11名人士擔任委員。她公開向山東省政府提出三項要求:

- 尋找蔡公時及其他遇害公署職員遺骸;

- 將舊交涉公署改建為烈士祠,並為蔡公時立銅像;

- 懲辦把交涉公署租予日本人的張叔衡。14

值得深思的是,郭景鸞於濟南推進以上的行動,山東省政府究竟扮演甚麼角色?上文提到,南京中央政府及山東地方政府,並沒有積極主動查找蔡公時等人的遺骸,郭景鸞因而四處奔走,遊說政府官員幫忙,但並沒有得到積極回應。但事實上,郭景鸞組成的「五三籌委會」,是得到山東省政府的間接支持的。首先,籌委會成員中有山東省官員,包括山東省建設廳廳長張鴻烈(1887-1962)、濟南市市長聞承烈(1889-1976)及國民黨山東省黨務整理委員會主席張葦村(1898-1935)。15 其次,在同年6月,「五三籌委會」決定以二萬元購買舊交涉公署(不清楚是否直接向屋主張叔衡購買),以發掘遺骸,該二萬元款項是由山東省財政廳借出。山東省政府後來催促「五三籌委會」歸還借款,「五三籌委會」表示「現實無法歸還,可否請貴府將該款捐於本會」,山東省政府立即同意捐款。16 因而在名義上,舊交涉公署是由郭景鸞為首的非官方組織「五三籌委會」購買,但實際上由山東省政府支付款項。山東省政府不願以正式官方名義支持尋找蔡公時遺體,但卻在背後提供協作,可推測是基於對蔡公時及郭景鸞的憐憫,但又不希望因此影響中日兩國關係。

在郭景鸞的堅持下,蔡公時等人的遺骸終於在「五三慘案」發生三年後尋獲。「五三籌委會」購得舊交涉公署後,發掘工作於1931年6月24日在公署後花園動工,當天並無所獲,直至翌日下午四時許,陸續發掘出蔡公時佩刀的刀盒,皮帶及不完整的人骨,包括頭骨及手骨,以及頭髮等,並有曾被火燒的肉炭。相信是公署人員被槍殺及肢解後再被焚屍,因未及完全燒毀,剩下的部分被埋在公署後園。發掘工作歷時四天,於6月27日結束。郭景鸞把掘出的遺骸及物品帶到上海,再運至首都南京,呈給中央政府,催促政府向日本交涉,並向蔡公時等頒予國葬,「以慰忠魂而尊國體」。17 然而,南京政府並沒有向蔡公時頒授國葬,只是命令山東省政府撥款在殉難處建立一座塔以保存遺骸,並於塔前設立蔡公時紀念祠。18 1931年8月下旬,山東省政府發出通知,敦促郭景鸞把帶到南京的遺骸帶回濟南安葬。19 筆者未有資料說明蔡公時等人遺骸的下落。濟南並沒有蔡公時墓,蔡公時的家鄉九江的甘棠公園,則建有「蔡公時烈士紀念碑」,但沒有資料證明遺骸葬於該處。國民政府沒有頒授國葬予蔡公時,亦沒有讓蔡公時於南京下葬。此反映國民政府的態度:蔡公時的犧牲不足以獲得國葬榮譽,有關蔡公時遇難的歷史記憶,應該保存於濟南,而不是首都南京。

即使在濟南,紀念蔡公時的歷史記憶空間也逐漸被其他濟南政治人物取代。1932年12月,位於濟南舊交涉公署的「五三紀念碑」落成。不知何故,「五三籌委會」本打算改建為烈士祠的舊交涉公署,成為了建國中學,校長是「五三籌委會」其中一名委員張葦村,張是國民黨山東省黨務整理委員會主席。1935年,張葦村被刺殺,建國中學更名「葦村中學」,以紀念張葦村,而張的遺孀成為校長。20 短短數年間,舊交涉公署作為「烈士」蔡公時等人殉難地點的記憶,已被山東省國民黨要員張葦村取代。

從「遺忘」到「再利用」:反日浪潮與紀念蔡公時

1949年中華人民共和國成立後至1990年代初,「反日」並非官方政策及話語的重點,中國政府因而沒有特別強調「五三慘案」及蔡公時被慘殺的歷史記憶。但1989年北京政府武力鎮壓天安門學生運動後,西方國家對中國實施經濟制裁。北京政府遂於1990年代開始不斷向中國民眾強化「國恥」意識,希望群眾憶記自鴉片戰爭後,中國如何在西方及日本的欺凌和侵略下努力奮鬥,獨立自強。21「國恥」的歷史,包括被淡忘的「五三慘案」及蔡公時,得以為當前的政治服務而受到空前重視。

1999年8月,濟南市政府頒令,每年的5月3日為「濟南慘案紀念日」,在5月3日的上午十時,濟南市會發出防空警報,讓市民緊記「五三」的「國耻」。2005年3月及4月,中國各地出現大規模的反日群眾示威。22 在「反日」熱潮下,濟南地方政府於2006年在市中心的趵突泉公園動工修建「濟南慘案紀念園」,並將紀念園列為山東省愛國主義教育基地。園內有「濟南慘案紀念堂」及多座從中國各地收集得來的五三紀念碑(見圖二)。23「濟南慘案紀念堂」內則放置了蔡公時的銅像(圖三)。此銅像由新加坡華僑籌款鑄造,「五三慘案」發生後,以中華總商會會長陳嘉庚(1874-1961)為首的新加坡華僑,組成山東慘禍籌振會(下稱「籌賑會」),為蔡公時遺屬籌募撫卹金,並於1928年10月向蔣介石發電文,指「籌賑會」計劃為蔡公時「鑄銅像勒石碑於首都、冀以鼓勵全國官民、對於積辱深仇、永存哀痛、而圖湔雪」,希望國民政府在首都南京撥地豎立銅像及石碑。24 南京市市長劉紀文(1890-1957)回覆可把銅像及石碑放置於南京下關江邊中山路(此地點位於長江江邊,在南京市邊緣)。「籌賑會」遂向公眾徵求「蔡公時等烈士銅像石坊」的圖案,「籌賑會」選出兩份銅像石坊圖案,1929年於《新加坡畫報》刊出,並於德國聘請專家鑄造蔡公時銅像。25

蔡公時銅像於1931年完成後從德國運到新加坡,但並沒有運到中國。26 現有資料提供的解釋是1930年代中國局勢動盪,因而未能接收銅像。此解釋是頗牽強的。無論是1931年東北的「九一八事件」或是1932年上海的「一二八事件」,其帶來的動盪是地域性及暫時性的,對南京影響不大,更不可能因而阻礙一座銅像的運送。更大的可能是南京政府對接受銅像態度並不積極,這與尋找蔡公時遺骸的態度如出一轍。蔡公時銅像因而存放於陳嘉庚在新加坡的樹膠廠內,二戰時期,新加坡被日本攻佔,銅像被掩埋以作保護(應該是為了防止日本政府熔掉銅像以製作軍器),戰後則放置於新加坡的孫中山南洋紀念館(又稱晚晴園)入口處。中國共產黨政權取代國民黨政權後,對蔡公時銅像的態度同樣冷淡。1957年,陳嘉庚的姪兒陳共存接管樹膠廠。他曾致函中國政府,表示希望中國接收銅像,中國政府拒絕此要求。這並不難理解,中國於1957年正把注意力集中於打擊清算右派分子,消滅「反黨反革命」的國內敵人遠比回憶國恥更為緊急重要。直至2005年,由於中國「反日」浪潮的歷史契機,蔡公時銅像有了「以史為鑑」的政治功能。中國政府主動向孫中山南洋紀念館接收銅像。2006年4月10日,中山南洋紀念館舉行移交儀式,在鑄成70多年後,蔡公時銅像終於得以於新建的「濟南慘案紀念堂」向公眾發揮歷史教育功能,成為打造「五三國恥」記憶的重要歷史文物。27

2011年及2012年,中國再度爆發一連串反日群眾示威,「反日浪潮」亦為舊交涉公署帶來重生的機會。上文已指出,舊交涉公署早於1935年成為「葦村中學」後,蔡公時的記憶已漸被抹去,1949年後,舊交涉公署被用作山東省地震局的職工宿舍。直至2006年,在「濟南慘案紀念園」動工的同時,舊交涉公署作為「蔡公時烈士殉難地」被列為省級文物保護單位,並展開維修保護工程。於2012年5月3日,蔡公時殉難84周年,舊交涉公署的二樓成為「蔡公時紀念館」,一樓則成為「濟南商埠文化博物館」。28

「蔡公時紀念館」以文字及圖片展示日軍的殘暴,以及當時國民政府各要員對蔡公時的悼念文字。紀念館內「鐵骨錚錚,英雄精神」的展示板,把蔡公時形容為「現代中國第一位抗日烈士」,認為紀念蔡公時可「弘揚偉大的民族精神,激勵國民抵禦外侮」。每年五月三日的警報聲,「警示國人勿忘國恥」。紀念館並且以大篇幅的圖文介紹2006年在新加坡孫中山南洋紀念館舉行的「蔡公時烈士銅像移交儀式」。

蔡公時的妻子郭景鸞曾努力尋回蔡公時遺骸,要求國民政府與日本政府對質及為蔡公時雪恥。「蔡公時紀念館」如何書寫這段歷史呢?紀念館內「夫妻同行」的展示版,簡單敘述在蔡公時殉職後,郭景鸞「曾赴南洋各埠,集資在滬創辦公時中學,自為校長,以為永遠紀念。」然而,郭景鸞如何在缺乏官方積極支持下,四處奔走,希望尋回蔡公時遺骸,要求政府國葬蔡公時卻不得要領的事實,在紀念館內是被省略掉的。這段歷史重要嗎?尋找蔡公時的遺骸重要嗎?若當時是政府(又或是共產黨人)汲汲於尋找遺骸,以茲作為日軍暴行的見證,這段歷史便得以與國族論述緊扣而變得重要。但事實是,郭景鸞的堅持反而說明了官方的冷淡和不作為,這與國族論述格格不入,由於未能為民族主義服務,這段歷史便變得無關痛癢,甚至成為應當被忘卻的過去 (unwanted past)。

小結

此文以蔡公時死後的故事,分析在二十世紀及二十一世紀的現代中國,「烈士」與政權的微妙關係,說明「烈士」如何被塑造、遺忘及再利用。「古為今用」、「以古鑑今」,往往是人們歌頌研讀歷史重要性的常用理據,但當中有不少我們不能掉以輕心的陷阱。人們基於其對「現在」的理解及需要,回憶及展示對他們有意義的「過去」。各式各樣的紀念館,通過展品的陳述及史料的選取,為參觀者模塑「過去」與「現在」之間的連結。杜贊奇(Prasenjit Duara)提醒我們,我們經常誤以為歷史是過去的如實反映,而忽略了不同人物及力量(包括歷史學家本身)在不同話語的影響或干擾下,壓抑、放大、甚或是扭曲過去的一些歷史片段。29 探究過去,不止是拒絕遺忘,更重要是時刻自我警惕,歷史陳述背後各種力量的操作。

尾注

1.「外交史上第一人」來自李烈鈞書於1928年7月15日的〈挽蔡公時聯〉。全聯是「靡役不從,革命軍中拚九死。以身作 則,外交史上第一人。」徐輝琪編:《李烈鈞文集》(南昌:江西人民出版社,1988),頁647。

2.《申報》,1928年5月4日,第4版。

3. 宮崎志朗:《済南事変の真相》(東京:朝日新聞社,1928),頁5、9、77-79。

4. 濟南市檔案館編:《毋忘國恥:濟南五三慘案檔案文獻選輯》(濟南:濟南出版社,2003),頁180。

5. 宮崎志朗:《済南事変の真相》,頁79。

6.《申報》,1928年5月5日,第4版。

7.〈蔡公時殉難始末紀〉,《申報》,1928年5月9日,第10版。

8. 此地圖以1928年5月9日刊於《申報》的地圖為基礎,略作增刪。

9.〈蔡公時殉難始末紀〉,《申報》,1928年5月9日,第10版。

10.〈內政部公佈濟案始末〉,《申報》,1928年6月11日,第9版。

11.〈外部電告蔡屍無從尋覓〉,《申報》,1928年5月16日,第14版。

12. 秦孝儀主編:《革命人物志》,第18集(台北:中央文物供應社,1978),頁189-190。蔡公時女兒蔡今明在1992年才得悉生父是蔡公時。見王靜:〈蔡公時生前身後——訪蔡公時的女兒蔡今明女士〉,載許志傑編:《齊魯大特寫》(濟南:山東人民出版社,1997),頁134-139。

13.〈請查起蔡烈士遺骸 收回濟南殉難處 改建烈士紀念祠〉,《申報》,1930年12月23日,第13版;〈魯省為蔡公時建烈士塚〉,《申報》,1931年2月28日,第8版;〈郭景鸞赴濟:調查蔡公時烈士遺骸 呈請中央令飭魯省府協助〉,《申

報》,1931年3月16日,第10版。

14.〈郭景鸞宴濟南各界〉,《申報》,1931年3月25日,第7版;《郭景鸞招待濟南各界》,《申報》,1931年3月26日,第8版。

15.「五三籌委會」其他成員有陸廷撰(交通銀行行長)、邢監田、陳家棟(印花煙酒稅局長)、崔士傑(膠濟鐵路委員)及王愷如等。見〈郭景鸞招待濟南各界〉,《申報》,1931年3月26日,第8版。

16.《山東省政府委員會政務會議精案續編》(下冊)(缺出版社及出版年份),頁886。

17.〈濟南尋覓蔡公時遺骸〉,《申報》,1931年6月26日,第10版;〈魯續掘得五三烈士遺骸〉,《申報》,1931年6月27日,第8版;〈發掘蔡公時遺骸續訊〉,1931年6月28日,第11版;〈蔡郭景鸞詳談掘獲蔡公時遺骸經過〉,《申報》,1931年7月1日,第18版;〈電請國葬五三烈士 郭景鸞呈蔣主席〉,《申報》,1931年7月3日,第14版。

18. 民國時期的國葬,可參考潘淑華:〈國葬:民國初年的政治角力與國家死亡儀式的建構〉,《中央研究院近代史研究所集刊》,第83期(2014年3月),頁47-87。

19.〈五三烈士遺骸之處置〉,《申報》,1931年8月5日,第7版;〈濟南索蔡公時遺骸〉,《申報》,1931年8月23日,第12版;〈指令:第三五六〇號〉,《行政院公報》,第289期(1931年),頁53-54。

20.〈濟南五三紀念碑〉,《申報》,1932年12月15日,第9版;〈張葦村在魯遇難詳記〉,《申報》,1935年1月5日,第14版;〈建國中學改為葦村中學〉,《申報》,1935年2月11日,第3版。

21. 有關中國政府近年推行的國恥教育及對中國人心態的影響,可參考William Callahan, China: The Pessoptimist Nation (Cambridge: Oxford University Press, 2010) 及Zheng Wang, Never Forget National Humiliation: Historical Memory in Chinese Politics and Foreign Relations (New York: Columbia University Press, 2012).

22. 有關中國1980年代以來各次反日示威浪潮,參看Jessica Chen Weiss, Powerful Patriots: Nationalist Protest in China’s Foreign Relations (New York: Oxford University Press, 2014).

23. 中共中央黨史研究室科研管理部編:《全國重要革命遺址通覽》,第3冊(北京:中共黨史出版社,2013),頁1382-1383。

24.〈公電〉,《申報》,1928年10月23日,第7版。

25. 獲得第一名的作品由建築師何光耀設計。根據何光耀的說明,蔡公時的銅像姿勢應是「咬牙切齒,怒目威揚,口辯手指,表現其當日抗拒之情形,一手挾公文,一手向前,或向東指,表示蔡公不死,指導後起向自由之路前進之意。」見

〈蔡公時烈士像坊評選第一名之圖案〉,《新嘉坡畫報》,第39期(1929年4月),頁25-27。

26. 1931年8月出版的《良友》雜誌刊登了蔡公時銅像的圖片,題為「五三濟南慘案烈士蔡公時銅像新加坡華僑集資向德國定造贈送國民政府」,可證明蔡公時銅像於1931年8月前已鑄造完成。《良友》,第60期(1931年8月),頁14。

27.〈蔡公時銅像歸來安身記〉,《濟南日報》,2006年4月21日,網上版 http://ent.sina.com.cn/x/2006-04-21/03301057449.html (2019年7月4日瀏覽)。

28. 牛國棟:《濟水之南》(濟南:山東畫報,2013),頁299。

29. Prasenjit Duara 有關民族主義話語對歷史書寫的影響,見其Rescuing History from the Nation: Questioning Narratives of Modern China (Chicago: The University of Chicago Press, 1995). |