題目中的「網絡理論、情節分析」,來自數位人文(Digital Humanities)理論家法蘭高.莫萊蒂(Franco Moretti)的 "Network Theory, Plot Analysis"一文,文章收錄於他的量化分析經典專著Distant Reading(遠讀)之中,[1] 以幾乎隻字不提劇本原文的方式,分析莎士比亞《哈姆雷特》(Hamlet)全劇的人物網絡與情節結構,製作圖表並以之作為封面(圖一),標誌著電算機輔助/替代「文學細讀」的一種轉型理想。

曾在史丹福大學英文系任教的莫萊蒂也是該校「文學實驗室」(Stanford Literary Lab)的創辦人,其研究獲《紐約時報》專題報導,全因「當大數據遇上文學」(When Big Data Meets Literature)此等吸引大眾的標題發生作用。[2] 然而,幾乎在同一時間,學院內的文學研究者與一般讀者也認為,在莫氏美侖美奐的圖表與眩目的方法之上,得出的研究結果往往差強人意。例如美國記者舒爾茨就曾說過,在57幅人物關係圖表的演算以後,莫萊蒂把「主角」定義為「一個與其他角色的總平均距離最短的人」和「網絡的中心」,繼而「推論」出《哈姆雷特》的主角就是——沒錯,哈姆雷特。[3]

「數位人文」發展以來,幾乎所有參與其中的學者都面對一個最大的問題︰"So What?"(那又如何?)五花八門的數據開採(text-mining)、視覺化製圖(visualization)以後,隨之而來的往往是上述顯而易見的「結論」,或至多是強化我們已知的「常識」。即使莫萊蒂個人亦得承認,電算機文學研究的成果,遠不如他在10或15年前所預料的美好。不過,也誠如莫氏所言,他的電算機評論(computational criticism)的革命意義,往往在求索的路徑而非結果。正如被論者調侃的《哈姆雷特》研究,縱使結論不夠震撼,但在繁複和聯類不窮的討論之中,卻留下兩個引人深思的論點,一、戲劇比小說更適合於人物網絡分析;二、把原屬於時間藝術的敘事文本改以空間化的圖表呈現,能為「情節」此一概念帶來全新的體會。這終於成為我開展「香港文壇拓荒人」侶倫(1911-1988)《窮巷》電影劇本研究的契機。

一、侶倫《窮巷》電影劇本的「出土」 2018年4月30日早上,侶倫的兒子李兆輝先生偕同盧瑋鑾教授(小思)抵達香港中文大學圖書館的香港文學特藏室,把父親完成於1948年的《窮巷》電影劇本手稿捐贈予香港中文大學圖書館。[4] 劇本為現時可見最完整的侶倫手稿,共234頁,內文抄寫工整,封面飾有美術字「窮巷」,人手釘裝做工細緻。[5](圖二)

此手稿的最大特色,計有以下數端︰

1. 寫作時間。封面摺頁書有「劇本完成於一九四八.五月十日晚。小說在華商報發表.七月一日起至八月廿二日止。(刊一部份)」(圖三)此為罕見的先有完整劇本定稿再有連載小說的情況,說明《窮巷》的情節早已落實,人物關係相當確定。事實上《窮巷》劇本與小說的字數分別為三萬多字與二十多萬字之差,但基本情節結構並無明顯差異。[6]

2. 電影劇本。劇本中有細緻的分場以至分鏡,並O.S. (Off-screen鏡外音)、C.U.(Close-up特寫)及DIS.(Dissolve溶鏡)等鏡頭運用指示,當為電影劇本。此外,手稿首頁的夾層內藏一頁以另一字體寫成的人物介紹,所用張注明「李鐵稿紙」。[7](圖四)李鐵為五十年代著名導演,說明《窮巷》曾極有可能被考慮改拍成電影。後來非常成功的電影《危樓春曉》[8] ,即為李鐵所導,內容亦與《窮巷》同屬低下層群居生活守望相助之類型,可以想像小說如何與改編成電影的機會擦身而過。

3. 風格不合之插圖一幀。劇本另有一紙插圖(圖五)為一洋式風格書房之一角,書架上擺放有整齊圖書與半身雕像及洋燭,牆上有洋風的人體畫。重點是如此陳設的房間,在劇本中從來沒有,亦與「窮巷」的居所形象格格不入。

從「物質遺產」的角度而言,這部手稿之珍貴毋庸細表;而由於整份電影劇本以口語寫成,內容上亦是一份反映1948年香港廣州話口語的材料,可與小說的書面語內容相對照。然而要把以上各項特徵串連起來成一研究題目,一直仍欠一個關鍵的切入點,直至想到莫萊蒂的《哈姆雷特》研究中指出︰小說不利於人物網絡研究,然戲劇則相當合適,[9] 即想到何不把難得的《窮巷》電影劇本進行網絡分析?結果倒是頗出人意表。

二、侶倫與《窮巷》電影劇本的網絡理論

在展示《窮巷》劇本的網絡分析之前,宜先了解侶倫與《窮巷》在香港文學的語境或「網絡」上佔有什麼位置。作為「香港文壇的拓荒人」的侶倫,他的創作生涯跨越大半個世紀,[10] 「是一部活生生的香港小說史、文學史」。 [11] 所謂拓荒者,侶倫在文集《向水屋筆語》「文壇憶語」一章展示土生土長的他自二十年代起已於香港創作及發表作品,並且經歷了多個階段性的轉變,而這些轉變無一不標誌著香港文學史重要的「越界」發展,包括一、跨越香港與上海的發表空間。自1929年起,侶倫即為首批積極在上海雜誌發表作品的香港青年作家。二、經歷感傷浪漫與社會寫實的內容轉向。侶倫早年擅寫現代派洋場男女感情故事,後期則有觸及低下階層在本土掙扎求存的狀況。三、涉足電影編劇工作。侶倫雖一直堅守純文學的創作崗位,但在1937至1941,以及戰後加入南洋影片公司的數年間,他創作了較為通俗的《大俠一枝梅》、《強盜孝子》等作品,與後期在意識形態上比較寫實的《大地女兒》、《民族罪人》構成對比。[12] 四、早年侶倫的小說充滿異國情調。即使小說背景為香港,主人公亦多為外國人或帶洋名的中國人,與《窮巷》全用中國姓名的角色不同。換言之,侶倫集結了香港文學中純文學與通俗文學、文學與電影、感傷與寫實,以及異國與本土的多項跨越與轉型於一身。

更重要的是,儘管《窮巷》幾乎是公認的侶倫代表作,[13] 也明顯地標誌著他於1948年後的轉型時期,[14] 但此書仍有不少「臨界」的性質未被開發,包括論者普遍認為連載於華嘉主編的左派報刊《華商報》的《窮巷》具左傾色彩,但也有劉以鬯認為在五十年代很少像《窮巷》那樣「不作政治揚聲筒的小說」。[15] 侶倫既自覺《窮巷》會引來左傾的聯想,[16] 但又認為它是惟一「不受任何條件拘束,純粹依循個人的意志寫下來的」,「一部我高興寫的作品」。[17] 即使在作品分期之上,《窮巷》同樣跨越「中期」與「晚期」的界線。[18]

面對論者批評《窮巷》過份的悲劇色彩與未能指出正確的道路及方向,侶倫卻說:「我有著不能不那樣寫的理由。這不會是只憑直覺去看作品的人所能了解的。」[19] 此話正好提醒我們,過去對《窮巷》或許仍有許多「只憑直覺去看作品」的理解。回到莫萊蒂的網絡理論和電算機文學批評,他曾引用建築大師保羅.克利(Paul Klee)的一句話︰「我們建構又建構,但始終,直覺還是好的。」由此說明量化分析的方法就是先埋首建構各種假設、模式與圖表,然後任最終的分析結果或既存的「直覺」從客觀數據中呈現。[20]

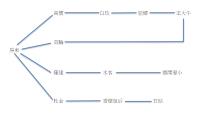

三、網絡理論下的《窮巷》小說與電影劇本 於是我們也先動手建構《窮巷》的網絡理論。小說《窮巷》的情節結構被認為十分縝密鮮明,主線為作家高懷與凶悍的包租婆周旋,副線是逃離火坑的女子白玫逃避惡勢力的追捕,以及收破爛的莫輪(電影劇本作莫林)尋找在淪陷時期誣蔑他的仇人王大牛。其中再穿插教師羅建對鄉間妻小的擔憂,與杜全與香烟皇后阿貞的愛情故事。[21] 小說的主副線分明,壓迫者與被壓迫者的階級對立亦清晰,可以圖表呈現小說中的人物關係如下︰

從情節結構而言,小說《窮巷》非常符合左翼寫實作品中低下階層群居生活的慣常配置。上圖最左方的房東以資本(租金)掌控著四個主要角色的生存條件,催租構成「窮巷」生活中最大的外在壓力。另一方面,人物亦各有包袱與懷抱,例如高懷對白玫的拯救、莫輪在淪陷期受殘害而大仇未報、羅建擔心內地家小的安危,杜全希望獲得香煙皇后的愛情。人物各有內外生活的壓力,形成一幅掙扎求存的眾生相。這種群居生活、階級對立的設計在五十年代的香港電影中同樣相當普遍,如黃愛玲談到香港左翼電影美學時就指出︰

五、六十年代唐樓這個群居生活空間,成為當時香港一個很重要的戲劇、電影空間,成了一道人文風景。左翼的思想強調集體的力量;以比較貧困的人聚居的空間作環境,聚居的人倫網絡便提供了豐富的戲劇元素,藉不同背景的人互相幫助的故事,強調了低下階層團結的群眾力量,後來更發展出中聯出品、李鐵導演的《危樓春曉》(1953)中的「人人為我、我為人人」的故事。[22]

黃愛玲從電影美學角度出發,特別留意到「群居生活空間」和「聚居的人倫網絡」的重要,揭示出一向表現為「時間藝術」的小說可能忽略的空間面向。然而小說因為有敘事者的介入,往往不易判斷人物之間的「交流」到底是否存在。劇本則可以訂定比較清晰的規則︰即如人物之間一旦出現對白,即產生連繫,從而構成網絡。現在因為《窮巷》電影劇本出土,筆者可以輕易花上不到四小時,即獲得劇本中所有人物的關係網絡圖如下︰

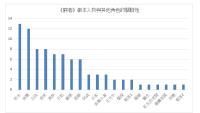

如莫萊蒂的《哈姆雷特》網絡圖一樣,《窮巷》電影劇本的網絡圖以劇中人物為節點(nodes),人物之間曾有過對白的則以線段(edges)連上;線段並無顯示比重(weighted)與方向(direction),即縱使人物之間只有一次對話,與經歷數十次對話的人物一樣以同一線段連繫,而人物的對話方向也不予呈現。[23] 另只有行為而沒有對白的關係,如獄警、乞丐與當舖店員與人物的互動,在圖中以虛線展示。 四、《窮巷》電影劇本的網絡分析及其意義 上圖(圖七)讓我們得以用全新的角度審視侶倫的《窮巷》。一方面它確立讀者既有的「直覺」印象,如高懷的集群效應(clustering)所反映的第一主角位置,以及從高懷的作家身份引申作者侶倫對角色的認同感。另一方面可總結為「對杜全的全新發現」,並且由此引申出《窮巷》一直為人所忽略的浪漫、感傷與愛情主題的回歸。根據莫萊蒂的網絡理論,越是能夠不經轉折,以最短距離接觸最多角色的人,越是佔據戲劇中心位置的主角。圖中高懷無疑與許多角色都有直接的連繫,總共有12位之多,但同時可以發現,一直被認為是副線角色的杜全,在劇本中與他有直接連繫的角色竟有13人之多,較高懷更多一人,為全劇之最(圖

八)。而且這些角色之中,高懷所接觸缸瓦店老闆、書攤老闆或乞丐,為僅出現一次的過場角色,對情節和人物關係上並無大作用。反觀杜全所接觸的角色即使為次要,如派報小童,但卻在該場戲中令杜全放棄白玫所贈的三元以交報紙費,並決定以自己的能力修理好五姑的壞鐘,以博得香煙皇后阿貞的歡心。此一行為,正好說明杜全在全劇中的群集意義,從而體現侶倫所謂的「左翼轉向」與愛情感傷的深層牽扯關係。

1. 「時鐘」與空間

不論是小說還是劇本,《窮巷》的核心問題都是「土地問題」,即居住空間的狹仄與房東「雌老虎」的租金催迫。而主角高懷則是解決《窮巷》中一切問題的核心人物,包括以整份稿費收入交租及張羅炊具及食物,解救及收留白玫,調解杜全與莫林的紛爭,以及透過白玫支持羅建寄錢返鄉。這是小說版《窮巷》一直帶給讀者的印象。相反杜全不單被一般論者看成是次要角色,在經過人物網絡關係的檢視下,他更是惹出眾多問題的根源。首先,在「窮巷」居住的四個男子之中,失業的杜全是最不切實際的浪漫型角色。他沒有高懷的助人情操、沒有莫林的血海深仇、也沒有羅建的家小責任,孑然一身的杜全是個失業軍人,每天穿著工人服裝準時出門偽裝到船塢上班,然後即折返屋中,為的就是讓樓下報檔的五姑與其女兒阿貞對他留下「有業」的好印象。他總是豪情地唱著「哦,姑娘,只有你的眼……」的愛歌,一心希望求得阿貞的愛情,最後因從莫林處得到一收買的水煙扣而轉贈五姑,卻引出追蹤白玫的惡婦及莫林的仇人王大牛,使自己身陷囹圄,走上自殺之路。

在三餐不繼,斗室不保的窮巷生活中,為愛情與尊嚴而終日唱著「哦,姑娘,只有你的眼……」的杜全顯然十分「離地」。他因為答應為五姑修理阿貞亡父留下的一隻古老壞鐘而苦惱不已,更令其他人物輪番為他擔憂和謀法子。事實上,透過劇本重新建構的情節網絡,我們才發現杜全的重要性,正來自他的「修理壞鐘」幾乎與「張羅租金」一樣惱人,遂成為劇中的核心情節。「租金」是所有人留在香港生存的關鍵,而為五姑修理的壞鐘,表面上是杜全一人的愛情和尊嚴之所在,但也體現著一眾人物生活的盼望與價值。繳付租金是為了保住生存的「空間」,修理壞鐘則象徵著復修失去的「時間」。八年抗戰令大家痛失的青春與機遇,以及讓時光再度前行的艱難,侶倫以一個看似無關重要的鐘,寫出窮巷人物此中的內心鬱結。網絡關係圖讓我們留意到杜全角色的重要性,連帶對高懷的理想與浪漫氣質也多加留意。高懷最「不設實際」的行為是從書攤處買回自己在淪陷時期散失的藏書,這六本不齊全的《魯迅全集》不能救濟高懷於水火之中,但卻象徵著往昔知識份子的身份不曾喪失。劇本中那幅格格不入的洋式書房插圖(圖五),正好說明侶倫寫作《窮巷》時現實與理想的矛盾。

2. 「窮巷」與前途

杜全不但引出《窮巷》故事中浪漫感傷的一面,更帶出與左翼美學不大搭調的悲劇意識。侶倫曾提及小說出版後有主流意見認為他「不應該把那樣的故事渲染上悲劇的色彩;苦難的人們的遭遇應該有個好收場;對於落在絕境的人更應該給他們指出正確的道路和方向。」[24] 而小說因為在左派報《華商報》發表,導致在台灣被禁;出版《窮巷》的書商亦恐怕侶倫會在小說的結尾「添上一條『可怕』的尾巴」;書名中的「窮」字又怕「容易喚起『患』敏感症的人的某種聯想」,因此在海外某些地區發行時改名為《都市曲》。[25] 電影劇本的結尾同樣以杜全跳樓自殺,各人被房東趕走,最後高懷與白玫只管向前走,說「我地有前途嘅﹗」而結束。[26]

侶倫雖沒有言明「左翼」立場的問題,但有關《窮巷》的積極性、正確的道路和方向,以及「窮」字引起聯想,無疑均與左翼美學中的情節、角色塑造與社會階層反映有關,而見出侶倫在其中左支右絀,不得已只能說「我有著不能不那樣寫的理由」,但理由是什麼呢?這裏可以從《窮巷》這個題目說起。[27]

「窮巷」一詞到底所指為何?是窮人所生活其中的一條巷子?[28] 還是把巷解作普遍的「居所」,使之成為窮人聚居之地?[29] 還是有象徵意味地可解作「窮途末路」的一種處境?第一解釋中實指的巷子在小說與劇本中均不大成立,以劇本為例,全文只有一處出現「窮巷」一詞,即高懷初遇白玫,在碼頭附近的一條暗黑巷子中聽到白玫被惡婦及王大牛鞭打,此一場景在劇中並不重要,也沒有再出現。第二解說中的貧窮者聚居之地誠然最為寫實合理,亦見出故事中居住問題的主導地位。但與杜全的角色一樣,「窮巷」中象徵「痛哭窮途」的處境亦不能忽視。而儘管各人皆有各種羈絆和負擔而構成各自的絕境,但真正走上了不歸之路的,是不堪入獄後可畏人言而跳樓自殺的杜全。回看網絡的分析,試看沒有了杜全的《窮巷》劇本會產生什麼變化︰表面上杜全與香煙皇后阿貞的兒女私情只與個人愛情的追求有關,但實際上他卻因討好五姑,而從莫林處取得水煙扣,再引來物主惡婦向五姑質問,最終令惡婦找到白玫,莫林亦因此發現惡婦的丈夫即為仇人王大牛,最終得以報仇的結果。如果沒有杜全這一條「副線」,整部《窮巷》的發展即顯得七零八落,甚至不能發展下去。

所以有關「杜全之死」的解讀,固然可以如論者一般看成《窮巷》的悲劇或較為消極的意識,但同時也可看成侶倫把杜全這個感傷浪漫的「昨日之我」結束,[30] 而以高懷(高尚情懷)繼續走下去作積極告白。但筆者希望更提出第三個解釋,即侶倫既非肯定杜全的自尋短見、亦非否定杜全而「覺今是而昨非」,而是透過這個「臨界」的人物,嘗試深化左翼電影美學中「人人為我,我為人人」的邏輯︰負責解難的主角高懷誠然重要,但帶來種種「問題」的杜全同樣是呈現人性光輝的關鍵。杜全甚至為了不影響莫林指證王大牛在淪陷時期的罪行,隱瞞賊贓水煙扣來源是莫林,最後使自己鎯鐺入獄,走上絕路,把《窮巷》的道德提昇至另一高度。於是我們可以留意「李鐵稿紙」上的角色人物列表(圖四),杜全的排序僅在第一主角高懷之後,誠非偶然,充份佐證導演李鐵與編劇侶倫對此一人物的高度重視。而《窮巷》的「窮」,也不再是純粹物質匱乏與生活條件的低落,更是生而為人所繫的尊嚴與情感不能維持後的「窮途」,但此一「窮途」卻又帶出其他人的前途。

四、結語︰從杜全到侶倫 杜全除了對曲折的情節發展貢獻良多,他的重要性亦明顯見於故事的收結——杜全死後,群居於窮巷的一眾人物亦風流雲散,莫林投靠他人、羅建返回內地、高懷與白玫前路茫茫——左翼美學中最重要的群策群力主題因杜全的死去而消解。那麼作家侶倫的「前途」又如何?內地學者袁良駿曾謂:「《窮巷》之後,他的小說創作基本停止,這是當時的香港社會最對不起香港文學、最對不起侶倫的一點。」[31] 然而這兩個「對不起」,實在應有更細緻的理解,不能只看成為「香港社會的錯」。

事實上,侶倫在《窮巷》之後的小說創作非但沒有停止,更主要由香港星榮出版社大量出版。[32] 慕容羽軍甚至追記侶倫當時曾以出版「一小冊專談男女戀愛的雜文」為條件,才讓星榮出版社取得他的小說出版權;而侶倫亦因為作品有穩定的銷場而「為當時『主宰潮流』的『有所為而為』的群體的重視,特別指出《殘渣》、《窮巷》這些作品的『思想傾向』作為揄揚的重點。」[33] 簡言之,這當中不存在香港社會「對不起」五十年代以後的侶倫的情況,反而是侶倫頗有意識地以廣受揄揚的長篇寫實作品,支持他的一些「專談男女戀愛的雜文」,並使星榮大量出版了昔日融會滬港雙城特色、浪漫感傷與現代手法兼容的小說。這個故事有趣的地方在於,它一方面進一步落實侶倫從不放棄的浪漫主義,以《窮巷》的杜全展示自己「不能不那樣寫的理由」。另一方面,它亦打破了侶倫的《窮巷》一是轉型成功,一是轉型失敗的二元對立看法,反而從此書曲曲折折的身世,[34] 引出一個作家既要保存舊日文學理想,又要兼顧時代步伐,從而跨越1949年的複雜心情。《窮巷》的電影劇本既是拼圖上首先出現的一塊,亦是最耐人尋味的一塊。曾於八十年代親見侶倫的小思如此憶述作家對電影圈的看法︰「有一次我因知道他的小說改編成劇本拍成電影,又讀到他寫的〈我與電影界〉三篇文章,好像有過些不愉快經驗。問他與電影圈的關係,他突然臉色一沉,很久不說話,我以後就不敢再提了。」[35] 在《窮巷》劇本出土之前,我們只知道侶倫曾在1938年供職於南洋影片公司時把小說《黑麗拉》改編為電影《蓬門碧玉》,不曾知道有《窮巷》電影劇本存在,連他自己在〈我與電影界〉三篇文章中都沒提及過。現在我們大可肯定,教侶倫多年以後回顧電影圈仍低沉不語的,極可能就是未能拍成電影的《窮巷》劇本。眼見由左翼影人如盧敦所編的電影《天上人間》(1941)和《危樓春曉》(1953)廣受大眾歡迎,同屬描寫社會底層群居生活的《窮巷》卻未能以電影版面世,箇中的文學選擇與影壇人事為何?到底當時的觀眾對杜全的自殺與高懷的茫然會否接受?我們亦永遠無法知道。但透過這次網絡分析的嘗試,可以肯定《窮巷》電影劇本是整個侶倫作品網絡中不可或缺的一個節點,牽動著侶倫的左翼轉向、浪漫主義、影壇經驗與生活現實。回顧「電算機文學批評」一直因遠離文本而為人所詬病,是次受莫萊蒂《哈姆雷特》關係網絡的啟發而開展《窮巷》劇本研究,所得幾何,實未敢言,惟能夠在數據、理論之上加入手稿原物輔助而完成本文,卻令我時刻對文學檔案珍藏者心存感激,並相信數位人文與實體文物的結合,定將會使未來的研究更加妙趣橫生。 [1]Moretti, Franco. "Network Theory, Plot Analysis." In Distant Reading, (London: Verso, 2013), pp. 211-240.

[2]Schuessler, Jennifer. "Reading by the Numbers: When Big Data Meets Literature." The New York Times, 31 Oct. 2017, https://www.nytimes.com/2017/10/30/arts/franco-moretti-stanford-literary-lab-big-data.html. Accessed 4 April 2019.

[3]Schulz, Kathryn. "The Mechanic Muse: What Is Distant Reading?" The New York Times, 24 Jun. 2011, https://www.nytimes.com/2011/06/26/books/review/the-mechanic-muse-what-is-distant-reading.html. Accessed 4 April 2019.

[4]《窮巷》電影劇本手稿得以流轉至香港中文大學圖書館,有賴香港文學收藏家許定銘先生成全:李兆輝先生本擬把父親的劇本及剪報等珍貴資料贈予《侶倫卷》編者許先生,惟先生認為如此珍貴的文物該留在圖書館閉架書庫,而非私人手中,遂把資料歸還李先生之餘,更建議捐贈至中大圖書館作永久保存。詳見〈館藏精粹:侶倫《窮巷》劇本手稿〉,香港文學通訊,第177期,下載自香港文學通訊,2019年4月4日。網址︰http://hklitpub.lib.cuhk.edu.hk/news/iss177/index.htm#3.

[5]有關劇本外觀描述,詳見許定銘︰〈劇本《窮巷》的發現〉,許定銘文集,2018年3月3日,下載自許定銘文集,2019年4月4日。網址︰https://huitingming.wordpress.com/2018/03/03/%e5%8a%87%e6%9c%ac%e3%80%8a%e7%aa%ae%e5%b7%b7%e3%80%8b%e7%9a%84%e7%99%bc%e7%8f%be/.

[6]詳見許定銘︰〈劇本《窮巷》的發現〉之相關描述及分析。

[7]人物介紹並非侶倫手跡,內容如下︰「高懷:失業記者/杜全:失業退伍軍人/羅䢖:小學教師/莫林:收買佬/白玫:是一個沒有父母至(自)幼賣給人家豢養的女兒/王大牛:香港淪陷時期的小漢奸/惡婦:王大牛之妻/五姑:勢利的賣煙婦/亞貞:賣煙婦之女兒/三姑:房東(舊本的周太)/南叔:水客(舊本的福哥)」

[8]《危樓春曉》,李鐵導演,張瑛、紫羅蓮、吳楚帆、黃楚山等主演,中聯電影企業有限公司,1953年。

[9]莫萊蒂指出網絡由線段與節組成,構成人物與語言交流的情節網絡。戲劇中的行為即語言,對白的網絡即言語的網絡,這些言語行為(speech acts)便於以網絡呈現。小說則不然,因為大部份人物的行為或語言都不是「做」出來或「講」出來的,而是被「敘述」出來,因此以網絡呈現小說比戲劇遠為不準確。Moretti, Franco. Distant Reading, p. 230.

[10]自1926年以《睡獅集》為題發表於香港《大光報》副刊起,至1988年1月於《香港文學》第三十七期發表小說〈把戲〉為止。參見溫燦昌︰〈侶倫創作年表簡編〉,《八方文藝叢刊》,第九輯(1988年6月),頁66-81。

[11]袁良駿︰〈侶倫小說論(上)〉,《香港文學》,第117期(1999年9月),頁48。

[12]靈文︰〈勤懇的愛書人作家侶倫〉,《開卷月刊》,總第18期(1980年6月),頁51。

[13]「《窮巷》是侶倫的代表作,也是香港文學拓荒期的一部不可多得的作品。〔……〕它是一曲被壓迫勞動者的哀歌,其中交織著真的愛和刻骨的恨,充滿著生活氣息和時代色彩,在香港文學史上是一部『豐碑』式的作品。」見王劍叢︰〈香港文學拓荒者——侶倫〉,《香港文學史》(南昌︰百花洲文藝出版社,1995年),頁25。

[14]「戰後的《窮巷》更從愛情轉入社會,成了引人注目的名篇。」載羅孚︰〈侶倫︰香港文壇拓荒人〉,《南斗文星高》(香港︰天地圖書有限公司,1993年),頁177-190。

[15]劉以鬯︰〈五十年代初期的香港文學︰一九八五年四月二十七日在「香港文學研討會」上的發言〉,《香港文學》,第6期(1985年6月),頁17。

[16]「五十年代是個政治敏感性強烈的年代,也是文藝工作者不容易自由運用筆桿的年代。〔……〕聽說,因為我在《華商報》發表過小說,我在台灣銷售的一些單行本就被禁止了。《窮巷》將要寫完的時候,書店負責人就找我討論小說『結尾』的問題,為的是恐怕我會添上一條『可怕』的尾巴。此外,書名有個『窮』字,也容易喚起患『敏感』症的人的某種聯想,為了擔心書發行到海外某些地區時不許進口,《窮巷》便用了兩個書名,另一個書名是《都市曲》。兩個書名按不同地區分別應用。」載侶倫︰〈說說《窮巷》〉,《向水屋筆語》(香港︰三聯書店,1985年),頁222-223。

[17]「這部小說有著我自己喜愛的特殊意義。這些年來,在生活的前提下,我所出版了的作品,差不多全是為適應客觀條件(市場)的需要而寫的東西;只有這部《窮巷》是不受任何條件拘束,純粹依循個人的意志寫下來的。我承認這是一部我高興寫的作品。」原文寫於「一九五七年十月,香港」,載侶倫︰《窮巷》(香港︰三聯書店,1987年)合訂本題記,頁4。

[18]盧瑋鑾(小思)把侶倫作品清晰分為三期︰「早期︰1928-1939」、「中期︰1939-1948」、「 晚期︰1948以後」。而《窮巷》的劇本於1948年5月10日晚完成,小說同年於《華商報》7月1日至8月22日連載,單行本幾經轉折,至1953年才由香港文苑書店出版。參見盧瑋鑾︰〈侶倫早期小說初探〉,《八方文藝叢刊》,第9輯(1988年6月),頁56。另侶倫︰〈說說《窮巷》〉,《向水屋筆語》,頁222。

[19]侶倫︰〈說說《窮巷》〉,《向水屋筆語》,頁222。

[20]"'We construct, and construct, and yet, intuition remains a good thing', Klee once wrote, and that's exactly how I proceeded here, (mis-)using network theory to bring some order into literary evidence, but leaving my analysis free to follow any course that happened to suggest itself." See Moretti, Franco. Distant Reading, pp. 211-212.

[21]以高懷抵抗包租婆為主線,白玫、莫輪、羅建及杜全各自的人生煩惱為情節副線的看法很普遍。例如內地學者趙稀方︰「《窮巷》的情節結構很慎密,全書由一條明線、兩條暗線組成。表層線索是高懷等人與凶悍跋扈的包租婆雌老虎的鬥爭,兩條伏線一是白玫避難,白玫自大陸被騙到香港做妓女,逃離火坑後一直受到黑社會的追擊;二是莫羅〔輪〕尋仇,他當年因被誣陷通匪而被憲兵隊打跛了腿,多年來他一直在收破爛中尋找誣陷他的密探頭目王大牛,以圖報仇。其中還穿插了杜全與香煙皇后阿貞的愛情故

事。」見趙稀方︰〈香港文學本土性的實現——從《蝦球傳》、《窮巷》到《太陽落〔下〕山了》〉,《世界華文文學論壇》,第2期(1998年),頁9。

[22]黃愛玲講述,吳君玉、許佩琳整理︰〈黃愛玲談左翼電影的美學〉,《香港電影資料館通訊》,第87期(2019年2月),頁9。

[23]Moretti, Franco. Distant Reading, p. 214.

[24]侶倫︰〈說說《窮巷》〉,《向水屋筆語》,頁222。

[25]同上,頁222-23。

[26]侶倫︰《窮巷》,電影劇本手稿,無頁碼,全稿第234頁。

[27]電影劇本中首頁有另題作《人間何世》,但全稿仍是以美術大字「窮巷」作封面,可見侶倫對此名目的重視。

[28]有研究者就曾把《窮巷》譯作 "Poverty-Stricken Alley"(窮的巷子)。見Shen, Xianmin. "Destination Hong Kong: Negotiating Locality in Hong Kong Novels 1945-1966,"Ph.D. diss., University of South Carolina, 2015.

[29]「『巷』有『所居之宅』義在古代文獻中並非少見」,「進而言之,既然『巷』有『居所之宅』義,則『窮巷』自然也有『陋室』義。」並引宋玉〈登徒子好色賦〉︰「且夫南楚窮巷之妾,焉足為大王言乎?」、《史記.貨殖列傳》︰「原憲不厭糟糠,匿於窮巷」等例。見謝政偉︰〈「陋巷」、「窮巷」、「阨巷」義補〉,《德州學院學報》,第26卷第3期(2010年6月),頁30-33。

[30]杜全的角色在劇本中形容為「失業退伍軍人」,但與侶倫的經歷並非全無關係。據溫燦昌的〈侶倫創作年表簡編〉,侶倫曾於1927年的北伐時期,「到廣州參加國民革命軍第四軍,在李濟琛軍長率領下的第十三師三十八團團黨部任准尉司書,作一些『喚起民眾』的宣傳工作。後因軍隊動向改變,回到香港。」文中更附有侶倫在軍隊中戎裝照片一幀。參見溫燦昌︰〈侶倫創作年表簡編〉,《八方文藝叢刊》,第九輯(1988年6月),頁67-68。

[31]見袁良駿︰〈侶倫小說論(下)〉,《香港文學》,第178期(1999年10月1日),頁69。

[32]1952年長篇小說《窮巷》由香港文苑書店出版以後,侶倫接續有以下小說出版︰小說集《殘渣》(香港︰星榮出版社,1952年)、中篇小說《都會風塵》(香港︰世界書局,1953年)、中篇小說《佳期》(香港︰星榮出版社,1953年)、書信體長篇小說《紫色的感

情》(香港︰星榮出版社,1953年)、中篇小說《暗算》(香港︰星榮出版社,1953年)、小說集《舊恨》(香港︰星榮出版社,1953年)、小說集《寒士之秋》(香港︰星榮出版社,1954年)、長篇小說《戀曲二重奏》(香港︰藝美圖書公司,1956年)、小說集《錯誤的傳奇》(香港︰文偉書店,1956年)、中篇小說《不再來的春天》(香港︰偉青書店,1957年)、長篇小說《欲曙天》在香港《大公報》連載(1957年)、小說集《愛名譽的人》(署名李林風,香港:上海書局,1960年)及長篇小說《特殊家屋》在香港《大公報》連載(1974年)。參見溫燦昌︰〈侶倫創作年表簡編〉,頁66-81。

慕容羽軍︰〈侶倫創作的轉折〉,《香江文壇》,總第16期(2003年4月),頁4-5。

[33]《窮巷》於1948年5月寫成電影劇本,1948年7月1日至8月22日連載於《華商報》,連載中斷以後繼續寫作,終於1952年由香港文苑書店出版長篇小說《窮巷》,並以《都市曲》之名批銷南洋各地,1958年再由香港文淵書店出版新訂本《窮巷》,1962年再有文淵書店以《月兒彎彎照人間》之名重出《窮巷》,1973年香港麗的電視台將《窮巷》改編成電視劇,1987年香港三聯書店出版經作者修訂的長篇小說《窮巷》,是為最完整的版本。

[34]香港中文大學香港文學研究中心編著︰《曲水回眸》(香港︰牛津大學出版社,2018年),頁254。

|